菓游 茜庵

四国徳島城跡をのぞんで佇む、静かな菓子の庵。 上質ながら、遊びごころあるお菓子づくりを大切にしています。 心地よく和と暮らすお手伝いができれば幸いです。

和の遊びごころが たっぷりつまったこだわりの空間、茜庵本店の見所をご紹介。

ちょっとした旅気分で、常連のお客様は 再発見のお気持ちで、お楽しみいただけると嬉しいです。

天井、床と続きましたので、今回は、壁の話をしたいと思います。

茜庵本店は、ちょっと薄暗い。

でも一旦入っていただくと、妙に居心地が良いなと思っていただける。

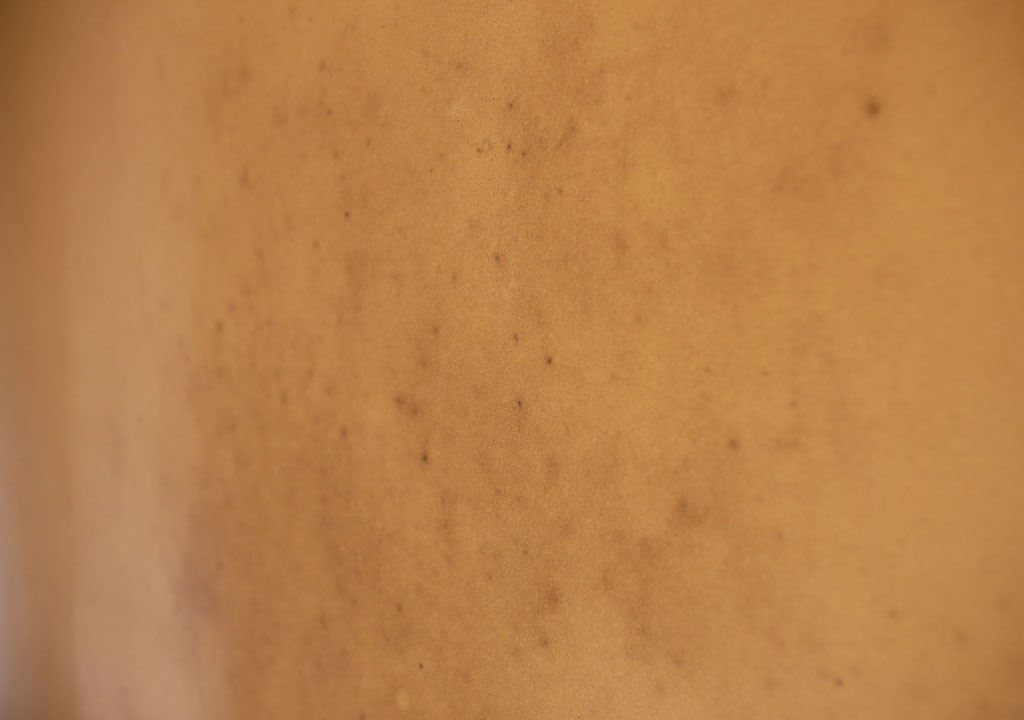

その秘密の一つが、土壁にあります。

自然そのままの土壁に囲まれる安心感。

お日様の光でやわらかく、表情が変化していく壁。静かな立役者、その名は「聚楽」(じゅらく)。

聚楽の名前の由来は、豊臣秀吉の自宅「聚楽第」。

京都西陣の聚楽土をつかったこの壁は、千利休もお好みだったとか。

水ごね、糊ごね、切り返しに引きずり仕上げと色々ありまして、茜庵は糊ごね、切り返しの仕上げ。

庵ができてから20年をすぎたころ、突如現れた壁のシミ。

黒くてモワッとしていて、なんだか不気味・・・

慌てた庵主が職人に電話をしたことろ、ひとこと言われたのは「おめでとう、土サビです」。 おめでとうとは何事か。

おめでとうとは何事か。

土壁には、歳を経るにつれ黒っぽく変色する「サビ」が出る。

この変化を楽しめることこそが、土壁の真骨頂なのだとか。

奥が深い・・・

さらには、茶室にこのサビが出る条件は、一つだけ。

「茶室として使うこと」。 ここまでくると、なんだか禅問答のようですが、

ここまでくると、なんだか禅問答のようですが、

化学の力で解明すると、頻繁に釜の湯を沸かすことで、湿度を変化させて土の中のマンガンが黒く変色する。

要するに、壁が成長するということなのだそう。

ここで問題、聚楽の壁を仕上げるのに、何年かかるでしょうか。

10日? はたまた、半年??

いやいや正解は「16年」。

まずは下塗りをして、柱や土が落ち着くのをじっくりと待つ。

8年後に中塗りを終えて、その8年後に上塗りというから、いやはや、もう。

ようやく上塗りした壁も、できた時が100点ではないのだそう。

何年たてば認めてくれるのかと 他人事ながら、涙が出そう。

京の職人云く、そこからさらに10年経って、経年変化でサビが出て、少しずつ傷がでて、初めて本当の壁になるー

これって何だか、人間みたいに感じませんか。

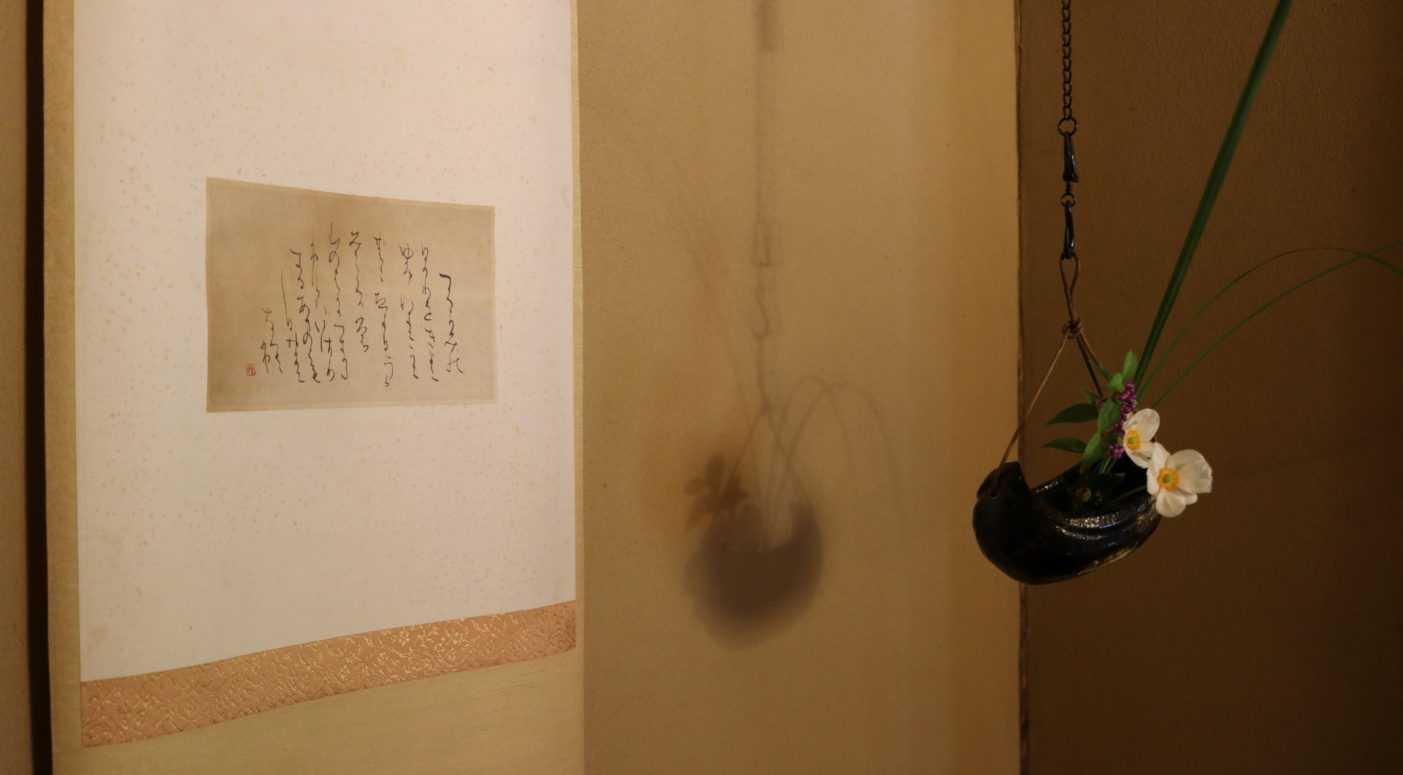

二閑人という名がついた、茶道具。二人の閑なひと。